еңЁеҪ“еүҚиөӣеӯЈзҡ„дёӯи¶…иөӣеңәпјҢй•ҝжҳҘдәҡжі°йҮҚиҝ”他们зҶҹжӮүзҡ„дј з»ҹдё»еңәвҖ”вҖ”й•ҝжҳҘдҪ“иӮІеңәпјҢжҲҗдёәжң¬иөӣеӯЈжңҖеј•дәәе…іжіЁзҡ„з„ҰзӮ№д№ӢдёҖгҖӮйҡҸзқҖдё»еңәеӣһеҪ’пјҢиҝҷеә§еҹҺеёӮзҡ„и¶ізҗғи®°еҝҶиў«йҮҚж–°е”ӨйҶ’пјҢи§Ӯдј—еёӯдёҠеҶҚж¬Ўж¶ҢеҠЁиө·зәўиүІжө·жҙӢиҲ¬зҡ„е‘җе–ҠеЈ°гҖӮй•ҝжҳҘдҪ“иӮІеңәеңЁз»ҸеҺҶзі»з»ҹеҢ–зҝ»ж–°еҗҺпјҢд»ҘжӣҙзҺ°д»Јзҡ„и®ҫж–ҪгҖҒжӣҙејҖж”ҫзҡ„зҗғиҝ·дә’еҠЁжЁЎејҸиҝҺжқҘдәҶе…Ёж–°иө·зӮ№пјҢд№ҹи®©дәҡжі°дҝұд№җйғЁйҮҚж–°ж„ҹеҸ—еҲ°дё»еңәдҪңжҲҳзҡ„зӢ¬зү№еҠӣйҮҸгҖӮд»ҺзҗғйҳҹеЈ«ж°”зҡ„жҸҗеҚҮеҲ°е•Ҷдёҡд»·еҖјзҡ„еӣһжё©пјҢд»Һзҗғиҝ·ж–ҮеҢ–зҡ„йҮҚеЎ‘еҲ°еҹҺеёӮдҪ“иӮІеҪўиұЎзҡ„еҶҚйҖ пјҢиҝҷдёҖеҸҳеҢ–жӯЈжҺЁеҠЁй•ҝжҳҘи¶ізҗғеңЁж–°зҡ„ж—¶д»ЈиҜӯеўғдёӯз„•еҸ‘жҙ»еҠӣгҖӮйҡҸзқҖиөӣзЁӢзҡ„ж·ұе…ҘпјҢй•ҝжҳҘдҪ“иӮІеңәзҡ„зғӯеәҰдёҺеҹҺеёӮиҠӮеҘҸдәӨз»ҮпјҢдёәдёӯеӣҪиҒҢдёҡи¶ізҗғжіЁе…Ҙж–°зҡ„ең°ж°”дёҺжё©еәҰпјҢд№ҹдёәдҪ“иӮІеҹҺеёӮжӣҙж–°жҸҗдҫӣдәҶеҸҜеҖҹйүҙзҡ„зҺ°е®һж ·жң¬гҖӮ

й•ҝжҳҘдәҡжі°йҮҚиҝ”дј з»ҹдё»еңәпјҢдёҚд»…жҳҜдёҖеңәең°зҗҶж„Ҹд№үдёҠзҡ„еӣһеҪ’пјҢжӣҙжҳҜдёҖз§ҚзІҫзҘһдёҺж–ҮеҢ–зҡ„еҶҚеҮәеҸ‘гҖӮй•ҝжҳҘдҪ“иӮІеңәжүҝиҪҪзқҖж— ж•°зҗғиҝ·зҡ„йқ’жҳҘдёҺи®°еҝҶпјҢд»ҺиҝҮеҺ»зҡ„еҶ еҶӣеІҒжңҲеҲ°иө·дјҸзҡ„йҮҚе»әйҳ¶ж®өпјҢе®ғе§Ӣз»ҲжҳҜиҝҷж”ҜдёңеҢ—еҠІж—…зҡ„зІҫзҘһеқҗж ҮгҖӮзҗғйҳҹеңЁзҶҹжӮүзҡ„иҚүеқӘдёҠйҮҚж–°иө·и·‘пјҢд»ҝдҪӣйҮҚж–°иҝһжҺҘиө·еҹҺеёӮдёҺи¶ізҗғд№Ӣй—ҙйӮЈжқЎиў«ж—¶й—ҙзЈЁж·Ўзҡ„жғ…ж„ҹзәҪеёҰгҖӮ

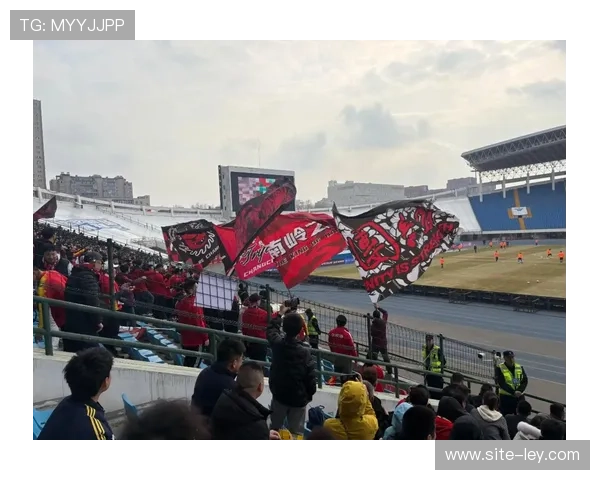

еңЁиҝҮеҺ»еҮ дёӘиөӣеӯЈпјҢдәҡжі°еӣ ж”№йҖ гҖҒз–«жғ…еҸҠеӨҡйҮҚе®ўеңәе®үжҺ’иҖҢеӨұеҺ»дәҶеӣәе®ҡдё»еңәпјҢзҗғе‘ҳеңЁдёҚеҗҢеҹҺеёӮй—ҙиҫ—иҪ¬еҫҒжҲҳпјҢиҝҷз§ҚжөҒеҠЁжҖ§ж— з–‘еүҠејұдәҶ他们зҡ„еҪ’еұһж„ҹгҖӮеҰӮд»Ҡзҡ„еӣһеҪ’еёҰжқҘзҡ„жҳҜжғ…з»Әзҡ„зЁіеӣәдёҺжҲҳж–—ж„Ҹеҝ—зҡ„еӣһеҚҮвҖ”вҖ”зҗғиҝ·зҡ„йј“жҺҢеЈ°гҖҒж——еёңзҡ„жҢҘеҠЁдёҺзҶҹжӮүзҡ„дёңеҢ—еҸЈйҹіе‘җе–ҠпјҢе…ұеҗҢеЎ‘йҖ еҮәдёҖз§ҚеҮқиҒҡеҠӣгҖӮиҝҷз§ҚзІҫзҘһеңәзҡ„йҮҚжһ„пјҢжӯЈеңЁеё®еҠ©дәҡжі°жүҫеӣһеӣўйҳҹиҮӘдҝЎгҖӮ

жӣҙж·ұеұӮзҡ„ж„Ҹд№үеңЁдәҺпјҢдё»еңәеӣһеҪ’дҪҝдҝұд№җйғЁйҮҚж–°з«ҷдёҠдәҶдёҺеҹҺеёӮдә’еҠЁзҡ„еүҚжІҝгҖӮж— и®әжҳҜзҘЁеҠЎзі»з»ҹзҡ„е…Ёйқўж•°еӯ—еҢ–пјҢиҝҳжҳҜиөӣеүҚзӨҫеҢәжҙ»еҠЁзҡ„еёёжҖҒеҢ–пјҢй•ҝжҳҘдҪ“иӮІеңәзҡ„йҮҚж–°еҗҜз”Ёи®©и¶ізҗғжҲҗдёәиҝҷеә§еҹҺеёӮзҡ„зӨҫдәӨж ёеҝғгҖӮдё»еңәзҡ„иұЎеҫҒж„Ҹд№үи¶…и¶ҠдәҶжҜ”иөӣжң¬иә«пјҢе®ғжҳҜеҹҺеёӮжҙ»еҠӣзҡ„иұЎеҫҒпјҢжӣҙжҳҜеҢәеҹҹдҪ“иӮІж–ҮеҢ–еҶҚз”ҹзҡ„иө·зӮ№гҖӮ

й•ҝжҳҘдҪ“иӮІеңәзҡ„зңӢеҸ°пјҢеҰӮд»Ҡе·ІжҲҗдёәй•ҝжҳҘжңҖзғӯй—№зҡ„еҹҺеёӮи§’иҗҪд№ӢдёҖгҖӮиөӣеӯЈиҮід»ҠпјҢдәҡжі°дё»еңәзҡ„дёҠеә§зҺҮе‘ҲзҺ°зЁіжӯҘеӣһеҚҮи¶ӢеҠҝпјҢз”ҡиҮіеңЁйғЁеҲҶе…ій”®еҜ№еҶідёӯжҺҘиҝ‘еә§ж— иҷҡеёӯгҖӮзҗғиҝ·зҡ„зғӯжғ…дёҚд»…дҪ“зҺ°еңЁжҜ”иөӣж—ҘпјҢжӣҙдҪ“зҺ°еңЁleyu小组 е№іж—Ҙзҡ„зӨҫдәӨдј ж’ӯдёӯвҖ”вҖ”еҗ„зұ»иҮӘеҸ‘з»„з»Үзҡ„еҠ©еЁҒжҙ»еҠЁгҖҒдё»йўҳеә”жҸҙдёҺеҲӣж„Ҹеұ•зӨәпјҢи®©дәҡжі°ж–ҮеҢ–йҮҚж–°жё—йҖҸиҝӣе№ҙиҪ»дёҖд»Јзҡ„з”ҹжҙ»гҖӮ

дёҺд»ҘеҫҖзӣёжҜ”пјҢдҝұд№җйғЁеңЁзҗғиҝ·дә’еҠЁеұӮйқўиҝӣиЎҢдәҶзі»з»ҹеҚҮзә§гҖӮйҖҡиҝҮзӨҫдәӨе№іеҸ°зӣҙж’ӯгҖҒARи§Ҷи§үдә’еҠЁгҖҒиөӣеүҚејҖеңәз§Җзӯүж–°еҪўејҸпјҢдәҡжі°еңЁдҝқз•ҷдј з»ҹзғӯиЎҖж°ӣеӣҙзҡ„еҗҢж—¶пјҢд№ҹеј•е…ҘдәҶ科жҠҖеҢ–зҡ„и§ӮиөӣдҪ“йӘҢгҖӮй•ҝжҳҘдҪ“иӮІеңәзҡ„еЈ°е…үзі»з»ҹеҚҮзә§еёҰжқҘдәҶжІүжөёејҸи§ӮиөӣзҺҜеўғпјҢи®©жҜҸдёҖдёӘе‘җе–ҠйғҪиғҪеӣһиҚЎе…ЁеңәпјҢзңҹжӯЈе®һзҺ°дәҶвҖңдё»еңәеұһдәҺзҗғиҝ·вҖқгҖӮ

жӣҙеҖјеҫ—жіЁж„Ҹзҡ„жҳҜпјҢй•ҝжҳҘзҡ„зҗғиҝ·ж–ҮеҢ–жӯЈеңЁе‘ҲзҺ°д»Јйҷ…е…ұеӯҳзҡ„и¶ӢеҠҝгҖӮиҖҒдёҖд»Јзҗғиҝ·еёҰзқҖжғ…жҖҖиҖҢжқҘпјҢж–°дёҖд»Јзҗғиҝ·еӣ ж•°еӯ—дј ж’ӯиҖҢиҒҡгҖӮзҗғеңәеҶ…зҡ„家еәӯи§Ӯдј—жҳҺжҳҫеўһеӨҡпјҢе‘Ёиҫ№йӨҗйҘ®гҖҒж–ҮеҲӣгҖҒзәӘеҝөе“Ғй”Җе”®еҪўжҲҗж–°зҡ„еҹҺеёӮж¶Ҳиҙ№еңҲгҖӮиҝҷз§Қжө“еҺҡзҡ„зҗғиҝ·ж°ӣеӣҙдёҚд»…жҳҜжҝҖжғ…зҡ„йҮҠж”ҫпјҢжӣҙжҳҜдҪ“иӮІз»ҸжөҺдёҺж–ҮеҢ–жҙ»еҠӣзҡ„еӨҚеҗҲдҪ“зҺ°гҖӮ

еӣһеҲ°дј з»ҹдё»еңәеҗҺпјҢй•ҝжҳҘдәҡжі°еңЁжҲҳжңҜжү§иЎҢеұӮйқўеұ•зҺ°еҮәжҳҺжҳҫж”№е–„гҖӮзҶҹжӮүзҡ„зҗғеңәзҺҜеўғдёәзҗғйҳҹжҸҗдҫӣдәҶжӣҙеӨҡиҝӣж”»еҲӣйҖ з©әй—ҙпјҢе°Өе…¶еңЁжҺ§зҗғдёҺиҠӮеҘҸжҺҢжҺ§ж–№йқўпјҢдё»еңәдјҳеҠҝиў«иҝӣдёҖжӯҘж”ҫеӨ§гҖӮзҗғйҳҹеңЁдё»еңәзҡ„ејҖеұҖиҠӮеҘҸжҷ®йҒҚиҫғеҝ«пјҢзҗғе‘ҳд№Ӣй—ҙзҡ„й»ҳеҘ‘й…ҚеҗҲеҫ—еҲ°йҮҠж”ҫпјҢиҝҷдҪҝдәҡжі°еңЁйқўеҜ№ејәйҳҹж—¶жӣҙе…·еә•ж°”гҖӮ

ж•ҷз»ғз»„еңЁиөӣеүҚжҺҘеҸ—йҮҮи®ҝж—¶еӨҡж¬ЎжҸҗеҲ°пјҢй•ҝжҳҘдҪ“иӮІеңәзҡ„иҚүзҡ®иҙЁйҮҸдёҺж°”еҖҷжқЎд»¶еҜ№зҗғйҳҹйЈҺж јеҘ‘еҗҲеәҰжһҒй«ҳгҖӮзҗғйҳҹж“…й•ҝең°йқўй…ҚеҗҲдёҺеҝ«йҖҹдј еҜјпјҢиҖҢдё»еңәзҡ„зЁіе®ҡзҺҜеўғи®©иҝҷдәӣжҲҳжңҜеҫ—д»Ҙе……еҲҶж–Ҫеұ•гҖӮзү№еҲ«жҳҜеңЁж”»йҳІиҪ¬жҚўзҺҜиҠӮпјҢдё»еңәи§Ӯдј—зҡ„жғ…з»ӘеҸҚйҰҲдёҺеЈ°жөӘж”ҜжҢҒпјҢжҲҗдёәзҗғе‘ҳз»ҙжҢҒй«ҳејәеәҰеҺӢиҝ«зҡ„йҮҚиҰҒеҝғзҗҶж”ҜзӮ№гҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢдәҡжі°зҡ„е№ҙиҪ»зҗғе‘ҳеңЁдё»еңәжҜ”иөӣдёӯзҡ„жҲҗй•ҝд№ҹж јеӨ–жҳҫзңјгҖӮеӨҡеҗҚUзі»еҲ—зҗғе‘ҳеңЁдё»еңәзҷ»еңәеҗҺеұ•зҺ°еҮәиҮӘдҝЎдёҺеҲӣйҖ еҠӣпјҢ他们еңЁзҶҹжӮүзҡ„ж°ӣеӣҙдёӯе®ҢжҲҗиҒҢдёҡз”ҹж¶Ҝзҡ„е…ій”®жҲҗй•ҝйҳ¶ж®өгҖӮиҝҷз§Қдё»еңәиөӢиғҪзҡ„ж•Ҳеә”пјҢжӯЈеңЁеё®еҠ©дәҡжі°жһ„е»әд»Ҙжң¬еңҹеҠӣйҮҸдёәж ёеҝғзҡ„й•ҝжңҹз«һдәүеҠӣз»“жһ„гҖӮ

йҡҸзқҖй•ҝжҳҘдҪ“иӮІеңәзҡ„йҮҚж–°еҗҜз”ЁпјҢеҹҺеёӮз®ЎзҗҶйғЁй—ЁдёҺдҝұд№җйғЁеҪўжҲҗдәҶжӣҙзҙ§еҜҶзҡ„еҗҲдҪңгҖӮдҪ“иӮІеңәе‘Ёиҫ№зҡ„дәӨйҖҡзі»з»ҹгҖҒе•Ҷдёҡй…ҚеҘ—гҖҒе…¬е…ұжңҚеҠЎеқҮеҫ—еҲ°еҗҢжӯҘеҚҮзә§пјҢиөӣдәӢз»ҸжөҺйҖҗжёҗжҲҗдёәжҺЁеҠЁең°ж–№ж¶Ҳиҙ№еўһй•ҝзҡ„ж–°еј•ж“ҺгҖӮжҜ”иөӣж—Ҙзҡ„еӨңй—ҙз»ҸжөҺжҳҺжҳҫеҚҮжё©пјҢең°й“ҒгҖҒеӨ–еҚ–гҖҒе•ҶеңҲе®ўжөҒйҮҸеқҮжңүжҸҗеҚҮиҝ№иұЎгҖӮ

д»ҺеҹҺеёӮдј ж’ӯи§’еәҰзңӢпјҢй•ҝжҳҘдҪ“иӮІеңәзҡ„еӣһеҪ’и®©й•ҝжҳҘйҮҚж–°иҝӣе…Ҙе…ЁеӣҪдҪ“иӮІи§ҶйҮҺгҖӮж— и®әжҳҜеӨ®и§ҶиҪ¬ж’ӯй•ңеӨҙдёӯзҡ„вҖңеҢ—еӣҪзәўжҪ®вҖқпјҢиҝҳжҳҜзӨҫдәӨеӘ’дҪ“дёҠе№ҝдёәжөҒдј зҡ„зҗғиҝ·з”»йқўпјҢйғҪжҲҗдёәеҹҺеёӮж–°еҗҚзүҮзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮдҪ“иӮІеңәдёҚеҶҚеҸӘжҳҜз«һжҠҖеңәең°пјҢиҖҢжҳҜеҹҺеёӮж–ҮеҢ–дј ж’ӯзҡ„зӘ—еҸЈпјҢдҪ“зҺ°дәҶең°ж–№жІ»зҗҶдёҺдҪ“иӮІдә§дёҡзҡ„ж·ұеәҰиһҚеҗҲгҖӮ

иҝҷдёҖиҝҮзЁӢдёӯпјҢдәҡжі°дҝұд№җйғЁйҖҗжӯҘе»әз«ӢдәҶвҖңеҹҺеёӮе…ұеҲӣвҖқжЁЎејҸгҖӮйҖҡиҝҮејҖж”ҫи®ӯз»ғгҖҒж Ўеӣӯи¶ізҗғжҺЁе№ҝгҖҒзӨҫеҢәеҝ—ж„ҝжҙ»еҠЁзӯүж–№ејҸпјҢзҗғйҳҹзҡ„зӨҫдјҡеҪұе“ҚеҠӣжҳҫи‘—жҸҗеҚҮгҖӮдҪ“иӮІдёҺеҹҺеёӮж–ҮеҢ–гҖҒж•ҷиӮІгҖҒе…¬зӣҠзҡ„иҒ”еҠЁпјҢиҝӣдёҖжӯҘејәеҢ–дәҶдәҡжі°еңЁй•ҝжҳҘзӨҫдјҡз»“жһ„дёӯзҡ„ж ёеҝғең°дҪҚгҖӮиҝҷз§ҚвҖңдё»еңәе…ұжҢҜвҖқжӯЈеңЁжҺЁеҠЁеҹҺеёӮдҪ“иӮІз”ҹжҖҒеҗ‘еҸҜжҢҒз»ӯж–№еҗ‘еҸ‘еұ•гҖӮ

й•ҝжҳҘдәҡжі°йҮҚиҝ”дј з»ҹдё»еңәдёҚд»…еёҰеӣһдәҶзҗғеңәдёҠзҡ„зғӯиЎҖпјҢд№ҹе”ӨйҶ’дәҶж•ҙеә§еҹҺеёӮзҡ„и¶ізҗғи®°еҝҶгҖӮд»Һз«һжҠҖеұӮйқўзҡ„зЁіе®ҡпјҢеҲ°зҗғиҝ·ж–ҮеҢ–зҡ„еӨҚе…ҙпјҢеҶҚеҲ°еҹҺеёӮз»ҸжөҺдёҺеҪўиұЎзҡ„е…ЁйқўжҸҗеҚҮпјҢй•ҝжҳҘдҪ“иӮІеңәе·ІжҲҗдёәж–°ж—¶д»Јдёӯи¶…дё»еңәж–ҮеҢ–еӨҚиӢҸзҡ„е…ёеһӢж ·жң¬гҖӮе®ғи§ҒиҜҒдәҶзҗғйҳҹдёҺеҹҺеёӮзҡ„еҸҢеҗ‘еҘ”иөҙпјҢд№ҹи®©и¶ізҗғйҮҚж–°еӣһеҲ°еҹҺеёӮз”ҹжҙ»зҡ„дёӯеҝғгҖӮ

еұ•жңӣжңӘжқҘпјҢйҡҸзқҖдё»еңәиҝҗиҗҘдҪ“зі»зҡ„иҝӣдёҖжӯҘе®Ңе–„дёҺзҗғиҝ·зҫӨдҪ“зҡ„жҢҒз»ӯеЈ®еӨ§пјҢй•ҝжҳҘдәҡжі°жңүжңӣеңЁдёӯи¶…ж јеұҖдёӯеҪўжҲҗзӢ¬зү№з«һдәүеҠӣгҖӮеҹҺеёӮдҪ“иӮІеңәйҰҶзҡ„еӨҚе…ҙжЁЎејҸеҖјеҫ—жӣҙеӨҡең°еҢәеҖҹйүҙвҖ”вҖ”ж—ўиҰҒдҝқжҢҒж–ҮеҢ–ж №и„үпјҢеҸҲиҰҒжӢҘжҠұж•°еӯ—дёҺе•ҶдёҡеҲӣж–°гҖӮй•ҝжҳҘдҪ“иӮІеңәзҡ„ж•…дәӢжҸҗйҶ’дәә们пјҡзңҹжӯЈзҡ„дё»еңәпјҢдёҚеҸӘжҳҜдёҖдёӘзҗғеңәпјҢжӣҙжҳҜдёҖеә§еҹҺеёӮзҡ„е…ұеҗҢжғ…ж„ҹдёҺжңӘжқҘдҝЎеҝөгҖӮ